Ballotté·es par les sollicitations multiples qui se déploient à La Baleine, un paradoxe s’est rapidement imposé à nous. Le registre de l’engagement comme justification y est omniprésent, sous de multiples formes. Un paradoxe s’est rapidement imposé à nous : le registre de l’engagement comme justification y est omniprésent, sous de multiples formes. Il se manifeste à travers la présence d’associations qui se revendiquent “engagées” pour la protection de l’océan, dans les intitulés des événements relayés par le site We Are the Ocean[1], dans les discours des bénévoles qui voient leur participation comme une manière de s’engager pour l’océan, ainsi que dans les slogans des fondations philanthropiques et les visuels des pavillons

C’est aussi un engagement du régime de l’action : des activités de ramassage de déchets portées par l’association locale Nice Plogging, à celles de l’entreprise d’ingénierie océanique Vycarb qui développe des technologies visant à modifier la biologie du milieu marin pour en augmenter la capacité de séquestration du carbone. Pourtant, lors de nos courts échanges avec les organisateur·trices et participant·es de l’évènement pour une demande de précision, une simple remise en question ou l’expression d’un désaccord – fut il modéré – semble immédiatement inopérant ou renvoyé hors du cadre établi pour les prises de parole. Nous constatons qu’il ne s’agit pas de censure explicite, mais d’un résultat du fonctionnement même de l’événement et des règles implicites imposées au débat. Pour les ethnographes que nous sommes, le bornage des possibilités d’expression pendant l’évènement et sa mise en scène complexifie le travail de compréhension des discours et des croyances. De quel « engagement » est-il finalement question ?

Pour le comprendre, nous revenons ici sur plusieurs scènes qui donnent à voir comment à La Baleine les tentatives de formulation d’une pensée critique se retrouve écartée ou dissoute par le fonctionnement de l’évènement.

Scène 1 – Être ouvert·e à la critique, mais la renvoyer ailleurs pour « passer une bonne journée »

À l’Ocean Base Camp — pavillon présenté comme « ouvert et inclusif pour les organisations de la société civile »[2] — nous assistons à un exposé sur l’économie bleue. Il est animé par un collectif formé il y a sept ans, qui se présente comme une « communauté d’acteurs engagés pour la protection du monde marin » dont des institutionnels. L’objectif affiché de la présentation est de sensibiliser les publics non experts, grâce à une approche « fondée sur les faits ». L’animatrice, océanographe de formation et médiatrice scientifique, présente les multiples services écosystémiques rendus à la société par les océans – soit un concept construit à partir d’une vision utilitariste et purement bénéfique pour l’être humain – ainsi que les menaces qui les affectent : microplastiques, eutrophisation, surpêche. Elle invite à adopter de « bonnes pratiques » car « chacun a un rôle à jouer pour l’Océan ». Ellenous partage à titre d’exemple sa propre expérience : elle a décidé de quitter un poste institutionnel pour aller à « la rencontre de ceux qui agissent ». Elle émaille son exposé d’anecdotes sur des découvertes ou des innovations marines inspirantes. Lorsque vient le moment des questions, une personne dans le public l’interpelle sur les responsabilités inégalement réparties : « Comment demander aux citoyen·nes de réduire leur usage de plastique, quand dirigeants et grandes entreprises continuent à voyager en jet et n’adoptent pas de mesures de réduction à la source ? » demande-t-elle. L’animatrice, visiblement déstabilisée, répond[3] : « je ne peux pas en parler, mais vous allez trouver plein de gens qui vont être capables de vous en parler. Moi j’essaie de ne pas politiser le débat, mon objectif, c’est de passer une bonne journée et d’apprendre plein de choses intéressantes ; je comprends et je suis d’accord avec vous, mais on peut déjà agir à notre échelle, comme moi je n’ai pas pris l’avion pour venir et j’ai amenés mes couverts pour ne pas prendre les couverts jetables, mais je ne peux pas faire plus… ».

Dans cette scène, bien que l’espace soit présenté comme un lieu de débat, la critique est reléguée à la sphère « politique ». Son énonciation y est donc inappropriée, risquant de gâcher l’ambiance. Cette réaction cantonne l’engagement à prendre la forme d’une posture morale et individuelle (les couverts, l’avion), et sa construction passe par l’association d’une émotion positive et l’appropriation d’un savoir. On doit en quelque sorte bien se tenir, formuler des critiques « polies », ce qui revient à polir la critique elle-même. À plusieurs reprises, il nous est ainsi apparu difficile de formuler la question qui dérange, tant le format, l’ambiance, les attentes implicites et les croyances desquelles elles émanent, dissuadent l’expression de tout désaccord.

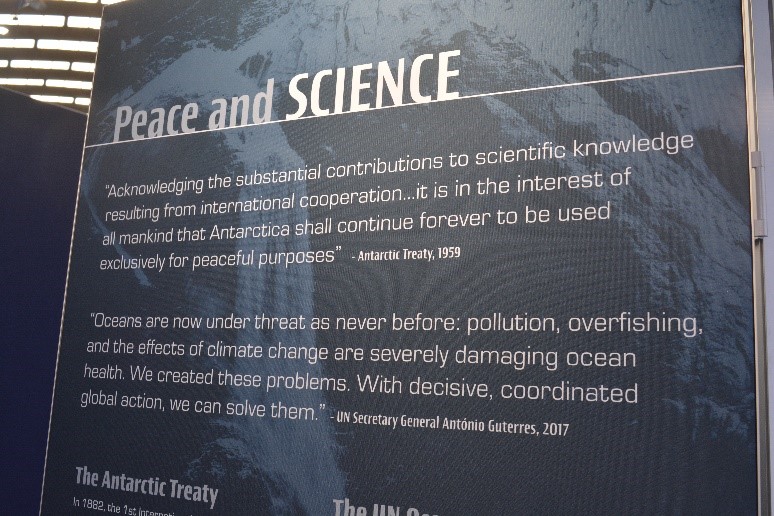

Scène 2 –S’engager « pour » la science sans questionner ce qu’elle produit

Durant les trois jours passés à La Baleine, nous avons observé que la participation citoyenne et le soutien à la science constituaient deux des principales expressions de l’engagement et de la mobilisation pour les océans. Dans certains cas, elles sont accompagnées par des mécanismes de neutralisation de la critique. Lors d’une discussion sur les sciences participatives[4], une entrepreneuse présente une application mobile destinée à permettre aux touristes « engagé·es » de contribuer à la science pendant leurs vacances. Elle propose de mettre en lien des vacanciers désireux d’agir et des chercheur·es en quête de données. Dans un même registre, des chercheur·es de l’université McGill à Montréal proposent de traiter l’immense quantité de données produites par la génomique en les faisant analyser par les joueurs de jeux vidéo payants.

Mobiliser ainsi la des citoyen.nes pour élargir les capacités de collecte de données est une pratique ancienne[5] et valorisée par les politiques scientifiques[6]. Toutefois, il ne s’agit pas moins de la mise à contribution d’une main d’œuvre gratuite, au nom de la science.

Portées par le développement des « sciences participatives »[7] et la professionnalisation des associations environnementalistes, ces tentatives de rencontres et de collaborations entre milieux scientifiques et différents publics se manifestent depuis peu par des propositions d’embarquement sur des voiliers associatifs. Ces associations exposent leurs capacités à « être en mer » : ils disposent de bateaux, proposent de mettre à disposition des moyens humains (marin.es professionnel.les et.ou bénévoles) et investissent dans des outils logistiques pour accueillir les protocoles scientifiques. Une offre dans laquelle figure aussi bien des campagnes en mer de sciences participatives (association Expédition Med), la mise à disposition de moyens techniques pour combler les manques structurels des institutions de recherche en océanographies (association Malizia Explorer[8]) ou encore la promotion de techniques de production et de stockage d’énergies renouvelables en les testant à bord du catamaran de l’entreprise Energy Observer. Les figures attenantes à ces projets sont majoritairement des marins, des skippers ou des explorateurs dont la pratique intensive de la navigation en mer est rapidement associée à une expertise spécifique du milieu marin[9]. Leur rayonnement dans l’espace public et les soutiens économiques et politiques dont ils font l’objet, sont à la fois assurés par la médiatisation captivante de leurs exploits en mer, mais également par les figures d’entrepreneur.euses qu’ils incarnent. En effet, le caractère innovant sur le plan technique de leurs projets, aligné aux principes de l’économie bleue, tout en intégrant des partenariats scientifiques, présente une combinaison valorisante, inscrite dans la logique portée par l’ODD 14 et l’UNOC : celle qui promeut une exploitation durable de l’océan, et leur assure une place au port.Ces formes d’engagements nourrissent une vision de la science comme productrice de vérités objectives et consensuelles. Elles tendent à naturaliser une lecture technico-scientifique des enjeux, marginalisant d’autres formes de savoirs et de discours critiques. Ces propositions d’engagement ne cherchent pas à s’interroger sur ce qui détruit les milieux ou à dénoncer les logiques extractivistes, mais à soutenir la production de nouvelles connaissances telle qu’elle existe depuis toujours (par le soutien logistique et financier proposé par le mécénat, les opérations de vulgarisations scientifiques ou de recherches participatives).

Scène 3 – L’esthétisation de l’engagement et ses limites

À la Baleine, plusieurs pavillons proposent des expériences d’immersion artistique, souvent associées à des projets scientifiques. L’un d’eux nous a particulièrement marquées : le pavillon Immersion – Psychosphère, présenté par la Fondation ArtExplora, soutenue par le fonds personnel de Frédéric Jousset (cofondateur de Webhelp[10]) en partenariat avec Accor ou Roland Berger[11]. Cette installation, signée par l’artiste danois Jakob Kudsk Steensen, mêle art numérique et océanographie. Présentée comme le fruit de cinq années de recherche menées aux côtés de scientifiques et de navires d’expédition, l’œuvre invite le spectateur à découvrir les origines de la vie dans les profondeurs marines. Pourtant l’accès au catamaran « ArtExplora – Canne » est très limité et contrairement à ses voisins de pontons, l’invitation du grand public à le visiter passe par un système d’invitation.

Les productions artistiques, fondées sur la mobilisation des sens, complètent l’engagement par la science, au point d’en devenir une forme à part-entière. Elles prolongent les efforts de mise en scène et en récit des océans, comme lieux de mystères et de beauté, et appellent à l’exploration. L’exposition de ces réalisations restent néanmoins inaccessibles sans l’intercession de figures médiatrices, scientifiques ou artistiques. Ces derniers, souvent en quête de reconnaissance publique, participent à cet imaginaire, qui en retour légitime leur travail. L’alliance entre science et art s’est en effet imposée comme l’un des marqueurs forts de la recherche océanique contemporaine. En créant des espaces hybrides, elle permet aux scientifiques de renouveler la médiation de leurs travaux tout en offrant aux artistes de nouveaux terrains d’expérimentation et de narration. Cette dynamique est incarnée d’abord par les acteur.ices académiques. Par exemple, la Fondation Maison des sciences de l’homme porte le programme transversal « Océans : relier science et société pour un océan durable », conçu comme une plateforme où se rencontrent sciences humaines, sciences du vivant et acteurs culturels, en amont de l’UNOC[12]. L’objectif affiché est de « mobiliser les savoirs » et de « créer des espaces de dialogue », afin que les récits scientifiques se transforment en expériences partagées avec le public. Au-delà des séminaires et des webinaires, cette synergie s’illustre de plus en plus dans les expositions. Un exemple emblématique est le dialogue auquel nous avons assisté au Pavillon Au-delà des frontières « Révéler les mondes interconnectés par l’art et la science – TARA, les communautés artistiques et scientifiques dans le même bateau » revenant sur les projets d’expositions soutenues par la fondation Tara[13].

Pourtant, si l’art peut être un levier d’émancipation, plusieurs travaux soulignent que l’émotion n’entraîne pas mécaniquement une transformation politique, le passage de l’“awareness” à l’action est tout sauf un trajet linéaire. Elle peut conduire à éviter toute responsabilité en se cantonnant à la position de spectateur attendri et à rendre invisibles les causes systémiques (pêche industrielle, dépendance aux hydrocarbures, régimes commerciaux) qui dégradent l’océan. Or, en s’intéressant à la manière dont nous supportons le spectacle virtuel de la souffrance à la télévision, Lilie Chouliaraki (2006)[14] montre par exemple en mobilisant Lévinas[15] comment l’exposition de celle-ci de façon distante et codifiée sans mise en lien avec ses causes systémiques ou des cadre collectif de mobilisation ne rends accessible de manière concrète la véritable souffrance des démunis, mais la maintient à la distance, la rend inaccessible. Hannah Arendt (1961) met également en garde contre la politisation de la compassion, qui tend à dépolitiser les causes structurelles en distinguant la compassion – un affect individuel tourné vers la souffrance de l’autre – de la solidarité, construite collectivement et seule capable de déboucher sur un changement politique[16].

L’espace central de la Baleine nommé « Agora » s’apparente ainsi plutôt à un « théâtre » : il participe pleinement à l’engouement actuel pour l’ArtScience et offre de sérieux indices sur la manière dont des fondations, des entreprises et des institutions cherchent à verdir – ou bleuir – leur image.

Scène 4 : L’économie d’un certain engagement : qui peut s’offrir un espace à La Baleine ?

Au-delà des formes d’engagement valorisées dans cet espace – qu’elle passe par l’art ou la science –, la place occupée par les fondations philanthropiques renvoie à la question de qui a, concrètement, les moyens de s’y faire entendre. C’est ce que nous permet d’aborder cette dernière scène.

Que signifie le titre du Pavillon « Au-delà des frontières », que nous visitons ? Le directeur de l’Office Français pour la Biodiversité (OFB), organisme co-porteur du pavillon, explique qu’il s’agissait de trouver un terrain d’entente avec l’Unesco, l’autre financeur de l’installation. L’Unesco souhaitait mettre en avant le thème de l’Ocean Literacy[17] – que l’on peut traduire par « culture océanique », en lien avec nos représentations et nos relations à l’océan – tandis que l’OFB voulait visibiliser les enjeux liés aux grands fonds marins, jugés sous-représentés. Le compromis passa par ce titre vague, « Au-delà des frontières », suffisamment large pour rassembler les deux approches.

Cette scène met en lumière une autre forme de neutralisation de la critique dans l’espace de La Baleine, liée à l’économie même de l’événement – autrement dit, à la manière dont les pavillons sont conçus et financés. En raison des coûts de production élevés, chaque pavillon résulte d’un consortium d’acteurs réunis autour de thématiques issues, en partie, des Ocean Action Panels. Cela peut expliquer pourquoi certaines associations et ONG, bien que très mobilisées sur des enjeux tels que les aires marines protégées, la pêche ou la justice environnementale, sont absentes, quand d’autres pavillons réunissent des alliances improbables entre agences onusiennes, États, start-ups et multinationales. Le Pavillon « #PourLeCorail », soutenu officieusement par l’Arabie Saoudite, ne mentionne pas ses bailleurs qui apparait sur le pavillon Récits de Start-Ups. Ce type de montage, rendu nécessaire pour répondre aux exigences de format, produit une juxtaposition, dans un même espace, de discours, d’acteurs et de formats extrêmement hétérogènes, mis au même plan, ce qui complexifie la hiérarchisation des enjeux, et la clarification des désaccords. Ce brouillage est justifié dans une dynamique d’inclusivité. Selon une organisatrice [voir autre brève], il s’agissait de créer un lieu « non pas pour les acteurs de l’océan, mais pour toute la société civile ». Les efforts ont été mené pour mobiliser un large éventail d’intervenant·es : artistes, scientifiques, écoles locales, fondations, ONG, groupe de marionnettiste niçois, gérant du transport maritime. Chacun est invité à « faire passer son message » dans un espace conçu comme une grande scène partagée – comme l’évoque le terme d’Agora.

Mais cette mise en scène de la diversité autorise aussi la coexistence d’intérêts antagonistes. Plusieurs fondations philanthropiques présentes à La Baleine construisent leur légitimité environnementale sur des récits océaniques séduisants, tout en étant adossées à des groupes engagés dans des activités extractives. À titre d’exemple, la Blue Azul Foundation — financée par la holding familiale Sociedade Francisco Manuel dos Santos, actionnaire majoritaire du géant de la distribution Jerónimo Martins — affirme soutenir la « promotion du capital naturel bleu » et la « conduite d’expéditions scientifiques ». De même, OceanX, ONG spécialisée dans l’exploration technologique des abysses, propose dans le pavillon Deep Blue une immersion spectaculaire dans les grands fonds, en évoquant les menaces de l’extraction minière… sans jamais nommer les industriels concernés. Le secteur maritime ne se retrouve-t-il pas ainsi à l’avant-garde d’un processus plus large de délégation au privé, les fondations ayant su investir ce réseau d’opportunité dans un contexte où l’action privée est fréquemment perçue comme plus efficace et rapide que celle des services publics ? La prise en charge des coûts de l’évènement par les fondations philanthropiques et les associations n’est-il pas pour les pouvoirs publics de se décharger de tels financements ? Or, si les services publics peuvent faire l’objet de débats et de régulations collectives, confier leurs organisations aux philanthropiques les réduits aux bonnes volontés et intérêts de ces derniers, sans possibilité de débat.

Mettre en lumière les frictions, les conflits, les désaccords et les voix étouffées fait partie du travail de l’ethnographe. Or, dans un espace comme La Baleine, toute critique semble absorbée par l’inclusivité affichée du lieu, tandis que les contradictions sont repoussées vers des marges moins accessibles. C’est précisément dans cet environnement, où l’expression d’une dissonance paraît impossible, que l’enquête ethnographique prend tout son sens.

Dans cet article, nous avons choisi de rendre compte de cette difficulté en retraçant plusieurs « petites scènes » illustrant différentes formes d’engagement. Ce qui se dessine à travers elles, c’est moins l’absence de désaccords que le travail de neutralisation qui s’opère par des formats, des cadrages et un bornage précis. Cette mise en forme confère à l’espace une apparente neutralité et une uniformité de discours qui relèvent avant tout d’un silence organisé : celui d’une autorité scientifique qui continue de se légitimer par la totalisation et l’objectivité des savoirs, tout en s’inscrivant dans l’économisation croissante des espaces institutionnels et des enjeux environnementaux.

– – –

[1] https://we-are-the-ocean.com/program

[2] https://www.surfrider.fr/actualites/unoc3-surfrider-foundation-mobilise-les-consciences-ocean-basecamp/

[3] Il s’agit d’une prise de note et non d’un enregistrement.

[4] Conférence intitulée « Plongée dans les sciences participatives : des projets pour vivre l’océan autrement », du 4 juin 2025.

[5] Dias da Silva, P., Heaton, L. et Millerand, F. (2017). Une revue de littérature sur la « science citoyenne » : la production de connaissances naturalistes à l’ère numérique. Natures Sciences Sociétés, . 25(4), 370-380. https://doi.org/10.1051/nss/2018004.

[6] Le Crosnier, H., Neubauer, C. et Storup, B. (2013). Sciences participatives ou ingénierie sociale : quand amateurs et chercheurs co-produisent les savoirs. Hermès, La Revue, 67(3), 68-74. https://doi.org/10.4267/2042/51888.

[7] Dominique Pestre rappelle que les savoirs n’ont jamais relevé des seules institutions académiques et qu’il a toujours existé des savoirs distribués dans le social. Cependant, la participation des think tanks, ONG et autres organisations internationales à la production de savoirs a « explosé » depuis les années 1970 (Pestre, 2015, p. 135). Les « sciences participatives » (citizen science) constituent un mode particulier d’ouverture de la science à la société, en intégrant directement des acteurs non académiques à la production des connaissances académiques. Pour une typologie plus détaillée de ces formes de participation, nous renvoyons à l’article de Stresser et al. (2019), Citizen Science? Rethinking Science and Public Participation.

[8] Par exemple, le navigateur et skipper professionnel allemand Boris Herrmann a embarqué à plusieurs reprises des instruments de collecte de données scientifiques sur son voilier de course et en 2025, il a développé un nouveau projet de voilier scientifique, le Malizia Explorer, proposant d’embarquer des scientifiques pour leurs missions.

[9] Associée aux navigateurs depuis longtemps, cette figure de « porte-parole de l’océan » passe par des engagements en politique ou au sein d’ONG, comme Catherine Chabaud (eurodéputée en 2019 sur la liste Renaissance – MoDem) ou Isabelle Autissier (actuelle présidente de la World Wide Fund for nature- WWF -). Au cours de l’UNOC, cette image de marins-engagés se prolonge avec des présentations de projets : à titre d’exemple, celui de l’Energy Observer porté par le navigateur Victorien Errussard ou celui de We Explore par Roland Jourdain. On pense également à la conférence intitulée « forts de notre succès, nous élargissons notre mission en créant un voilier de recherche entièrement consacré à la science du climat » qui s’est tenue le 4 juin 2025 et organisée par Team Malizia du navigateur Boris Hermann.

[10] Il s’agit d’une entreprise d’externalisation de la gestion de l’expérience client et des processus métier fondé en 2000. Elle a dégagé un chiffre d’affaires de 137 101 800 en 2011. Voir : https://www.concentrix.com/fr/

[11] https://www.fmsh.fr/oceans

[12] Dans le même esprit, le Groupement de recherche GDR OMER du CNRS, par exemple, a ouvert un groupe de travail dédié, SIAM (Sciences-Arts-Mers), qui invite chercheurs, étudiants et créateurs à imaginer ensemble des modes de production et de diffusion plus sensibles des savoirs marins. Le site du GT proclame d’ailleurs : « Si le mariage Art / Science autour de la mer vous intéresse, rejoignez le GT SIAM ».

[13] Ce dialogue prolonge l’exposition « La Grande expédition – Tara, l’art et la science pour révéler l’Océan », présentée du 16 novembre 2024 au 2 mars 2025 au CENTQUATRE-PARIS, plus de quarante artistes ayant navigué à bord de la goélette Tara y dévoilent peintures, vidéos, carnets de voyage et installations immersives qui donnent à voir, à entendre et à ressentir la biodiversité marine, la pollution plastique ou encore la poésie des grandes traversées.

[14] Lilie Chouliaraki (The Spectatorship of Suffering, 2006); voir éqalement Luc Boltanski (La souffrance à distance, 1999).

[15] Totalité et infini : essai sur l’extériorité (1961).

[16] Notamment dans On the Revolution (1963) et Condition de l’homme moderne (1961)

[17] Il s’agit d’un programme de l’UNESCO-IOC. Voir : https://oceanliteracy.unesco.org/

Share