El término «One Ocean», que se encuentra en el corazón de la Década de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas, pretende ser inclusivo y «no dejar a nadie atrás.»[1] Sin embargo, las prácticas institucionales aún tienen dificultades para reflejar ese compromiso. Durante la apertura del One Ocean Science Congress, el 3 de junio, la sesión inaugural reunió a trece hombres y solo una mujer, un desequilibrio que evidencia los persistentes sesgos de género en los espacios visibles de toma de palabra, como la inauguración del congreso (Johanessen, 2024, p. 69).[2] Aunque se observó una mejor representación en los paneles posteriores, la situación siguió siendo desigual. En el Foro de la Economía Azul en Mónaco, por ejemplo, la cuestión de la equidad parecía completamente ausente. Cristina Tebar Less (Women for Sea, WfS) lo subrayó durante la presentación de Women Action for the Ocean (WAO), realizada en el auditorio del Centro Universitario Mediterráneo (CUM), cuyo acceso estaba estrictamente reservado mediante invitación.

Al analizar cómo se manifiesta la equidad en las ciencias marinas presentadas en el OOSC, también se constata una marginación persistente de las ciencias sociales, frecuentemente relegadas a temáticas vinculadas con investigadores del Sur Global o con comunidades indígenas. Esta dinámica refleja un desequilibrio más profundo: la participación inclusiva y legítima de los portadores de saberes culturales indígenas sigue siendo ampliamente marginal, como lo indica el plan de implementación de la Década de las Naciones Unidas (Hills et al., 2022, p. 281).[3] Y ello a pesar de que los saberes locales e indígenas (Indigenous Local Knowledge – ILK) están oficialmente reconocidos como esenciales en los documentos orientadores de esta misma Década (UNESCO, 2021).

Aunque los pueblos indígenas representan solo alrededor del 5 % de la población mundial, protegen cerca del 85 % de la biodiversidad global (Nelson, 2 de junio de 2024).[4] Esta paradoja subraya el papel crucial de sus saberes en la gestión de los ecosistemas —saberes que, sin embargo, han sido históricamente marginados (Vierros et al., 2008).[5] De hecho, el conocimiento occidental se ha impuesto con frecuencia como universal, basado en dicotomías rígidas (sujeto/objeto, razón/emoción, mente/cuerpo, naturaleza/cultura, hombre/mujer, blanco/negro), relegando otras formas de conocimiento al rango de prácticas irracionales y, en consecuencia, siendo destruidas o marginalizadas (Santos, 2014).[6] El intento de disociar los saberes indígenas locales de los modos de vida que los generan revela una lógica extractivista de inspiración colonial y capitalista, que convierte estos conocimientos en recursos a explotar. Como señala Todd (2015, p. 17), este enfoque equivale a “borrar las dimensiones encarnadas, prácticas y jurídicas de las ontologías indígenas tal como son implementadas por los actores locales.”[7]

¿Dónde, entonces, se pudieron observar formas de equidad y presencia de saberes plurales durante el OOSC? En el panel T1-1a Plurality of value and knowledge systems, including Indigenous and local (del tema 1: Integrating knowledge systems, with a focus on responsibility and respect for the ocean), una integrante de una comunidad local, Rahera Ohia, que presentó junto al investigador postdoctoral François Thoral —ambos de la Universidad de Waikato, Nueva Zelanda— tomó la palabra: “Científicos, ustedes nos necesitan. Vendrán a nosotros, porque sin nosotros no lograrán encontrar lo que están buscando.”

Una afirmación que podría ser compartida por comunidades indígenas de todo el mundo, como lo demuestra, por ejemplo, Ailton Krenak en su libro El futuro es ancestral.[8]

En el mismo panel (T1-1b), Karen Fisher, geógrafa ambiental de la Universidad de Auckland, lanzó una advertencia: si apoyamos la inclusión de los pueblos indígenas y de sus saberes en las acciones destinadas a mejorar las relaciones entre los seres humanos y el océano, debemos insistir en la necesidad de respetar la integridad de estos pueblos y de sus conocimientos. Hablando desde Aotearoa (Nueva Zelanda), recordó las luchas constantes por sus derechos, así como las violencias epistémicas y las injusticias derivadas de la colonización. Su intervención plantea una pregunta central: en esta Década de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas, ¿quién compone ese “nosotros” del eslogan “el océano que queremos”?

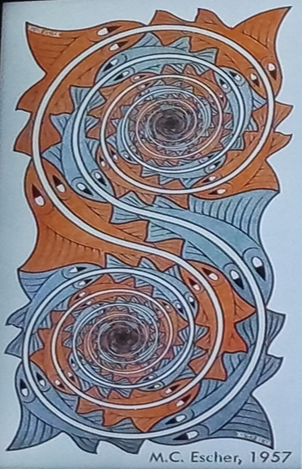

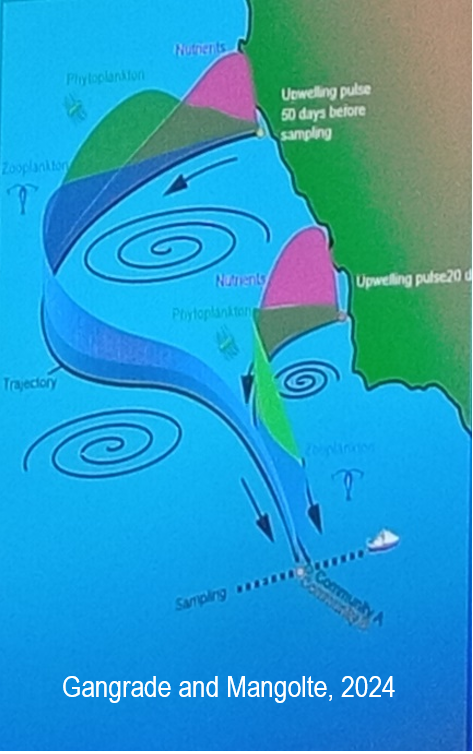

Por su parte, Marina Lévy, oceanógrafa especializada en modelización y asesora en temas oceánicos ante la presidencia del IRD, subrayó los límites de la exploración oceánica —ya sea basada en observación o en modelización— debido a nuestra incapacidad de observar el océano de manera sinóptica, sostenida en el tiempo y a todas las escalas. Insistió en la importancia de conciliar las diferentes escalas espacio-temporales físicas para evaluar la salud del océano, poniendo énfasis en la producción primaria como un indicador clave. Esta se observa por satélite e integra dinámicas físicas, químicas y biológicas. También mencionó el valor de integrar los conocimientos y decisiones provenientes de las comunidades indígenas en estos procesos.

Como destacó durante su presentación, después de varios años de investigación, encontró una resonancia entre sus datos científicos y una obra creativa que, según ella, traduce visualmente lo que sus datos revelan sobre el océano.

|

Estas dos ilustraciones formaban parte de la presentación de Marina Lévy durante el panel T1-1a; el segundo esquema proviene de un trabajo colaborativo realizado en Perú junto a Alice Pietri, del IRD.Entonces, ¿cómo integrar dos marcos epistemológicos tan distintos? ¿Cómo construir un enfoque holístico de la investigación?

|

|

Varias presentaciones abordaron esta cuestión, en particular la de Pieter Romer, responsable de enlace con las comunidades indígenas en Ocean Networks Canada (ONC), quien participó en el panel T1-1b. Romer insistió en la necesidad de empoderar a los actores locales en sus propios entornos, proporcionándoles formación y herramientas. A través de su intervención titulada “El avance de la participación indígena en el monitoreo oceánico mediante una participación significativa y asociaciones verdaderas”, recordó cuán crucial es la implicación de las comunidades indígenas en la recolección de datos para garantizar un seguimiento a largo plazo y lograr resultados más sólidos. También destacó que los métodos de monitoreo indígenas, a menudo cualitativos y de bajo costo, aportan voces y perspectivas que la ciencia convencional no puede ni debe ignorar. ONC, una iniciativa de la Universidad de Victoria, gestiona programas de monitoreo marino en entornos costeros, oceánicos profundos y árticos. Al combinar los saberes indígenas y locales —incluidos los saberes ecológicos tradicionales (TEK: Traditional Ecological Knowledge), saberes ecológicos locales (LEK: Local Ecological Knowledge) y conocimientos indígenas (IK: Indigenous Knowledge)— se puede mejorar la gobernanza ambiental y la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos.

Mia Strand, investigadora en ciencias sociales de la Universidad Nelson Mandela (Sudáfrica), también presente en el panel T1-1b, planteó otra cuestión clave: ¿cómo asegurarnos de que esta transdisciplinariedad no perjudique a los colaboradores no académicos, como los portadores de saberes indígenas o las comunidades pesqueras? ¿No corre el riesgo de convertirse en otra forma de investigación extractiva? En el fondo, todo esto plantea una cuestión de comprensión desde otra escala.

Lo que al principio parecía imposible —la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad— se convierte en una riqueza cuando comienza a tejerse un trabajo verdaderamente colaborativo. Este modelo de investigación tiene, por tanto, un fuerte poder de atracción, pero no puede ser movilizado ni invocado sin una conciencia aguda de la dificultad de resistir su inserción en infraestructuras cognitivas y políticas, donde la lógica extractiva rara vez está ausente. Solo entonces podríamos hablar realmente de un océano, en singular.

Existen ejemplos de relaciones estrechas y espirituales entre los seres humanos, las divinidades y las culturas marinas, que implican especies migratorias como ballenas, delfines, tiburones y tortugas, que recorren vastas zonas del Pacífico (Lebic, 1989; Luomala, 1984; Oliver, 1974).[9] Sin embargo, al calificar las tradiciones y prácticas no europeas como “cultura”, “tradición” o “creencia”, es decir, como formas de “no-saber”, estos modos de conocimiento son relegados e impedidos de coexistir con los saberes occidentales (Santos, 2014).[10]

Y si ya estamos inmersos en las prácticas y visiones del mundo de las comunidades locales —cuyas formas de estar en relación con el océano se basan en una ontología totalmente distinta—, entonces Catherine Sabinot, antropóloga del IRD en Nouméa, se pregunta, también en la segunda sesión del panel T1-1b:

< data-start=»3308″ data-end=»3450″>¿Pueden las formas oceánicas de relacionarse con el océano transformar nuestros modos de gestión y nuestras relaciones humanas con la naturaleza?

Para sensibilizarnos sobre la importancia de una verdadera inclusión en la comprensión del entorno, el océano y sus seres vivos, una noche subimos al Fuerte de Mont Alban con los talleres de Sentiment océanique, para escuchar las ondas compartidas por Olivier Adam, investigador en bioacústica del Instituto d’Alembert, a través de las artes escénicas. Como él dice: “Las criaturas marinas nos hablan… pero, ¿quién las escucha?” Al interesarse por su conciencia y su vida social, los avances científicos muestran que estos animales son mucho más complejos de lo que se creía, como lo señala Hortense Chauvin en un artículo publicado en Reporterre el 7 de mayo de 2025.[11] Lynne Sneddon, profesora de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) y especialista en peces, añade: “Los peces no tienen expresiones faciales, en las que los humanos se apoyan mucho para entender a los demás”, pero aun así, < data-start=»4360″ data-end=»4407″>“¿son amnésicos y carecen de sensibilidad?”[12]

En efecto, cuando la ciencia se comparte y salimos de espacios hiperprotegidos como el Puerto de Lympia en Niza en esos días, se puede experimentar el placer de acercarse más al mundo real, al mundo natural. Así ocurrió al observar y escuchar, por ejemplo, la danza del colectivo Minuit 12 con la obra Récifs en el Fuerte de Mont Alban. Allí, el viernes por la tarde, con una de las vistas más hermosas de Niza, los cuerpos vivos de las bailarinas se expresaron al ritmo de las voces que exigen ser escuchadas: las voces de cetáceos grabadas por Olivier Adam y la creación sonora de Inés Ramdane. Los cuerpos actuaban, atravesados por la efervescencia de esas voces de vidas perturbadas en el medio marino.

Estas grabaciones realizadas por Olivier Adam también han sido parte de otros trabajos transdisciplinarios, como una colaboración con Nicolas Dubreuil, quien vive desde hace años en Kullorsuaq (Groenlandia). Juntos presentaron ese proyecto en Océanopolis (Brest).[13] A través de los sonidos registrados de los narvales, Olivier Adam permitió que Nicolas se diera cuenta de que la comunidad indígena los escucha constantemente, a menudo sin siquiera darse cuenta, porque ha vivido durante mucho tiempo en simbiosis con estos animales. Las comunidades sienten esa comunicación sonora con los narvales a través de las palas de los remos cuando navegan en sus piraguas. Así, los narvales forman parte integral de la cosmogonía y la vida cotidiana de esta comunidad indígena del Ártico.

En el espacio inmersivo de La Baleine, el sábado 7 por la mañana, los colectivos y comunidades locales e indígenas llegados de todas partes se movilizan. Han sido elegidos para representar justamente a esas comunidades, esas voces invisibilizadas. Se preparan para el gran evento de la UNOC, en presencia de jefes de Estado. Reunidos en círculo junto a una coordinadora del evento que les guía sobre cómo intervenir, se preparan para este encuentro, que será cerrado al público el domingo, transmitido por canales oficiales, y que marcará su presencia ante los responsables políticos.

Pero el sábado, en los espacios cerrados del primer piso de La Baleine, también participan en diversos eventos organizados por ONGs y colectivos. Por ejemplo, durante una presentación dedicada a los saberes del pueblo Kanak, se escuchó la visión del océano expresada por Maina Sage, exdiputada de la Polinesia Francesa en la Asamblea Nacional entre 2014 y 2022, presente entre el público. Interpelada por uno de los ponentes, Tamatoa Bambridge, ella respondió:

“Una pregunta un poco sorpresa, pero gracias. Esta visión polinesia de los fondos marinos es muy importante hoy. Porque con la explotación de los fondos marinos, estamos muy preocupados. Es una gran inquietud. Porque los polinesios ven el fondo marino como un espacio sagrado. Es sagrado de forma permanente. Porque es la fuente, es realmente la matriz del origen. Y también, como decía mi compañero de Nueva Caledonia, es también allí donde van las almas de nuestros antepasados. Así que ese espacio es sagrado, lo llamamos el ‘Papa’, y si queremos volver a este concepto de genealogía, para nosotros nuestra genealogía comienza en el ‘Papa’. Es decir, asociamos nuestra genealogía al ‘Papa’,[14] a la fundación, es decir, al lugar del que venimos, nuestra isla. Y vemos, como en Nueva Caledonia, a todas las especies que nos rodean como miembros de nuestra familia. Entonces, si hablamos de genealogía, hablamos del ‘papa’, y luego decimos ‘fata Papa’, en paumotu, y recitamos nuestra genealogía como si fuera la construcción del arrecife, de las distintas capas hasta hoy. Así que, si quisiéramos hablar de árbol genealógico, podríamos incluso, en lugar de hablar de árbol, hablar del arrecife. Nuestro árbol genealógico es la construcción de un arrecife. No vemos el mundo como los occidentales, lo vemos como un espacio en el que todo está conectado. Y si viéramos el mundo de ésta misma forma, quizás no tendríamos tantos problemas hoy. Todo está vinculado a un alma: un pez, una ballena, un tiburón tienen la misma importancia, y no podemos dominar este mundo. Nosotros somos el océano. Y el océano es una entidad, una entidad viva. Eso es lo que puedo compartir hoy.”

En contraste con una visión occidental a menudo utilitarista, este enfoque polinesio se traduce en el respaldo de juristas que buscan el reconocimiento jurídico del océano como un organismo vivo.[15] Como mencionan los científicos Gattuso et al. (2021),[16] el estudio de Breitburg et al. (2018)[17] reveló que las zonas de mínimo oxígeno en mar abierto se han expandido en varios millones de kilómetros cuadrados, y que cientos de sitios costeros ya presentan concentraciones de oxígeno lo suficientemente bajas como para limitar las poblaciones animales y perturbar el ciclo de nutrientes esenciales. El volumen de estas zonas pobres en oxígeno podría aumentar alrededor de un 7 % para el año 2100 en un escenario de altas emisiones de CO₂. La desoxigenación afecta la biodiversidad y las cadenas alimentarias, e impacta negativamente la seguridad alimentaria y los medios de vida de las poblaciones que dependen de ello.

Fue Christina Hicks, investigadora en ciencias sociales del medio ambiente dentro del grupo de ecología política del Centre for the Environment de la Universidad de Lancaster, quien subrayó este punto durante el Keynote 5, titulada “Diverse Food Systems Support Justice and Nutrition”. En ella destacó la importancia crucial de la pesca artesanal para la seguridad alimentaria y la nutrición de las poblaciones locales, especialmente en África y Asia. Insistió en la riqueza nutricional del pescado, más allá de las proteínas, en micronutrientes esenciales para el desarrollo físico y mental. A pesar de la disponibilidad suficiente de pescado nutritivo en ciertas regiones, persisten desigualdades en el acceso, a menudo relacionadas con las prácticas de pesca industrial, el comercio global y la gobernanza.

Christina Hicks también puso de relieve las amenazas climáticas y la necesidad de una gestión justa e inclusiva de los recursos marinos para proteger estos sistemas alimentarios tan diversos como esenciales. Así, aunque el suministro de oxígeno para los humanos no sea una fuente de preocupación inmediata, el desplazamiento creciente de peces hacia otras zonas debido a la expansión de regiones oceánicas con baja concentración de oxígeno debe tomarse muy en serio.[18] Para las comunidades indígenas, la degradación de las zonas marinas desoxigenadas no es una abstracción científica, sino una realidad vivida, un eco del sufrimiento de sus ancestros. Esta visión espiritual y ancestral del océano les coloca en la primera línea de defensa de este entorno vital. En cambio, para muchos occidentales, estas cuestiones siguen siendo conceptos abstractos, presentes en discursos diplomáticos pero alejados de su vida cotidiana.

El domingo 8 de junio, con motivo del Día Mundial de los Océanos, La Baleine permaneció cerrada al público. Los eventos preparados el día anterior tomaron forma. Así, la proyección del documental Remathau: People of the Ocean marcó la apertura oficial de la UNOC en Niza, dentro del panel titulado Women of the Ocean, que reunió a figuras emblemáticas como Sylvia Earle, Dawn Wright, Lysa Wini Aulani Wilhelm y Nicole Yamase.

Remathau narra la historia de una joven bióloga marina de Micronesia que explora las profundidades del océano mientras redescubre sus raíces y la fuerza de su pueblo. También busca dar a conocer la relación única que los micronesios mantienen con el mar y valorizar los conocimientos transmitidos durante generaciones a través de leyendas, cantos y rituales. Este momento culminante fue acompañado por una performance de John Taukave M.A. y Mia Kami, con un mensaje conmovedor que sirvió como verdadera declaración de intenciones para los días venideros:

“There is strength, there is power, and there is change in you and I.

Like the wind, we still move.

Like the waves, we rise high.

Like the sun, we never die.”

Al igual que los mamíferos marinos —estos miembros de las familias indígenas, parientes relacionales—, el trabajo de las mujeres sigue siendo, con demasiada frecuencia, invisible, al igual que las voces que no se escuchan. En ese silencio, la ignorancia fingida se convierte en una coartada discreta que permite perpetuar la violencia. Sin embargo, este diagnóstico resuena también con una esperanza: que la ciencia, si realmente se abre —con ética y en colaboración—, pueda cambiar nuestra mirada. Y que reconozca en cada ser, humano o no humano, a un individuo sensible, complejo e irremplazable.

Agradecimientos. Agradezco calurosamente al grupo Odipers por la riqueza de los intercambios, así como por las reuniones matutinas y nocturnas en Niza. También quiero expresar mi gratitud a Alix Levain, Gaëlle Ronsin y Joanne Clavel por sus valiosos comentarios antes de la publicación de este texto.

– – –

[1] Elsler, Laura G. et al. 2025 [in press] “Leave no one behind in the UN Ocean Decade”, One Earth. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2025.101344.

[2] Johannesen, Ellen, Barz, Fanny, Dankel, Dorothy J., & Sarah B. M. Kraak. 2023. “Gender and early career status: variables of participation at an international marine science conference,” ICES Journal of Marine Science, Volume 80, Issue 4, Pages 1016–1027, https://doi.org/10.1093/icesjms/fsad028.

[3] Hills, Jeremy, Chand, Kevin, George, Mimi, Huffer, Elise, Kruger, Jens, Samuwai, Jale, Soapi, Katy, and Anita Smith. 2022. “Blue Heritage in the Blue Pacific.” In Boswell, Rosabelle, O’Kane, David and Jeremy Hills (eds.) The Palgrave Handbook of Blue Heritage: 273-302. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.

[4] Nelson, Kate “Inside the Fight for Indigenous Data Sovereignty.” Published on 2.06.2024. Atmos.Earth online.

[5] Vierros, Marjo K., Harrison, Autumn-Lynn, Sloat, Matthew, Crespo, Guillermo O., Moore, Jonathan W., Dunn, Daniel C., Ota, Yoshitaka, Cisneros-Montemayor, Andrés M., Shillinger, George L., Watson, Trisha K., & Hugh Govan. 2020. “Considering indigenous peoples and local communities in governance of the global ocean commons.” Marine Policy 119, September:1-13.

[6] Santos, Boaventura de Sousa. 2016 [2014]. Epistemologies of the South: Justice against Epistemicide. London; New York: Routledge

[7] Todd, Zoe. 2015. “Indigenizing the Anthropocene” in Heather Davis and Etienne Turpin (eds.) Art in the Anthropocene: Encounters Among Aesthetics, Politics, Environment and Epistemology: 241-254. London: Open Humanities Press.

[8] Krenak, Ailton. 2024. Ancestral Future. Polity

[9] Leblic, Isabelle. 1989. “Notes sur les fonctions symboliques et rituelles de quelques animaux marins pour certains clans de Nouvelle-Calédonie.” Anthropozoologica NS(3): 187–196. | Luomala, Katherine. 1984. Shark and shark fishing in the culture of Gilbert Islands. Akademia Kiado. | Oliver, D. 1974. Ancient Tahitian society. University of Hawai’i Press.

[10] Ibid., note 6.

[11] Chauvin, Hortense « Les poissons, des êtres sensibles et conscients, loin de nos regards. » Publié le 7 mai 2025. Reporterre, en ligne.

[12] Ibid., note 11.

[13] https://www.oceanopolis.com/le-narval-cet-animal-qui-murmure-a-loreille-des-hommes/

[14] En reo tahiti, Papa désigne la terre originelle, la fondation, parfois en lien avec la déesse Papa (ou Papahānaumoku en hawaïen), figure maternelle dans plusieurs cosmogonies polynésiennes. Il peut aussi signifier la strate, le fondement, ou le substrat dans le sens géologique ou symbolique (fond marin, récif, base généalogique). Chave-Dartoen, Sophie et Bruno Saura. 2018. « Les généalogies polynésiennes, une mise en récit du monde sociocosmique, de son origine et de son ordre », Cahiers de littérature orale, 84 [En ligne, consulté le 14 juin 2025], 84. |

[15] David, Victor. 2021. La reconnaissance de l’Océan Pacifique comme sujet de droit. Contribution pour une Biodiversité sans Frontières. Dans Yenny Vega Cárdenas & Daniel Turp. 2021. Une personnalité juridique pour le Fleuve Saint-Laurent et les Fleuves du monde. 9782897991579. hal-04935706. | Keynote 1 à l’OOSC : “Ocean Rights: human and non-human rights to a healthy Ocean” présenté par Michelle Bender.

[16] Gattuso, Jean-Pierre, Duarte, Carlos M., Fortunat, Joos & Laurent Bopp. “Humans will always have oxygen to breathe, but we can’t say the same for ocean life.” Published on 12.08.2021. The Conversation online.

[17] Breitburg, Denise et al. 2018. “Declining oxygen in the global ocean and coastal waters.” SCIENCE vol. 359 vol. 6371. DOI: 10.1126/science.aam7240.

[18] Ibid., note 16.

Share